第50回SciREXセミナー 開催報告⾰新と成⻑の源、

第50回SciREXセミナー 開催報告⾰新と成⻑の源、

⽇本における研究インフラの

エコシステム形成

2024年11⽉21⽇、第50回SciREXセミナー「先端研究基盤・研究インフラのエコシステム形成へ向けた課題─開発・実装・利⽤成果創出の循環実現へ─」を霞が関ナレッジスクエアにて現地とライブ配信とのハイブリッド形式で開催しました。 科学技術振興機構・研究開発戦略センター(JST-CRDS)フェロー・総括ユニットリーダーの永野 智⼰⽒が話題提供者、ディスカッサントは⽂部科学省科学技術・学術政策局研究環境課 上席調査員の熊本 明仁⽒、ファシリテータは政策研究⼤学院⼤学教授の隅藏 康⼀⽒です。

現在の⽇本では、先端研究ニーズに応え得る研究機器を⾃ら⽣み出すことが難しく、輸⼊に頼らざるを得ない状況を抱えています。⽇本がこの状況を打開するためには、施策として「開発」「調達」「利⽤(共⽤)」の3本柱が連接した関係を持つようデザインし、実施する、研究基盤・研究インフラ(以下、「研究インフラ」)のエコシステムを形成することが重要です。 SciREX事業の共進化実現プログラム(第Ⅲフェーズ)「研究⽀援の基盤構築(研究機関・研究設備・⼈材等)のための調査・分析」プロジェクト(研究代表者:隅藏 康⼀⽒)では、永野 智⼰⽒にもご協⼒いただきながら、我が国における研究インフラに関する検討を進めてきました。 2024年7⽉にJST-CRDSからレポート『研究機器・装置開発の諸課題─新たな研究を拓く機器開発とその実装・エコシステム形成へ向けて─(市場動向・海外政策動向アップデート版)』が公開されたことを受けて、このレポートの執筆リーダーである永野⽒を本セミナーの話題提供者としてお招きし、参加者を交えて議論する機会を設けました。

研究基盤・研究インフラの導⼊と創出、そして、質の⾼いストック構築が鍵

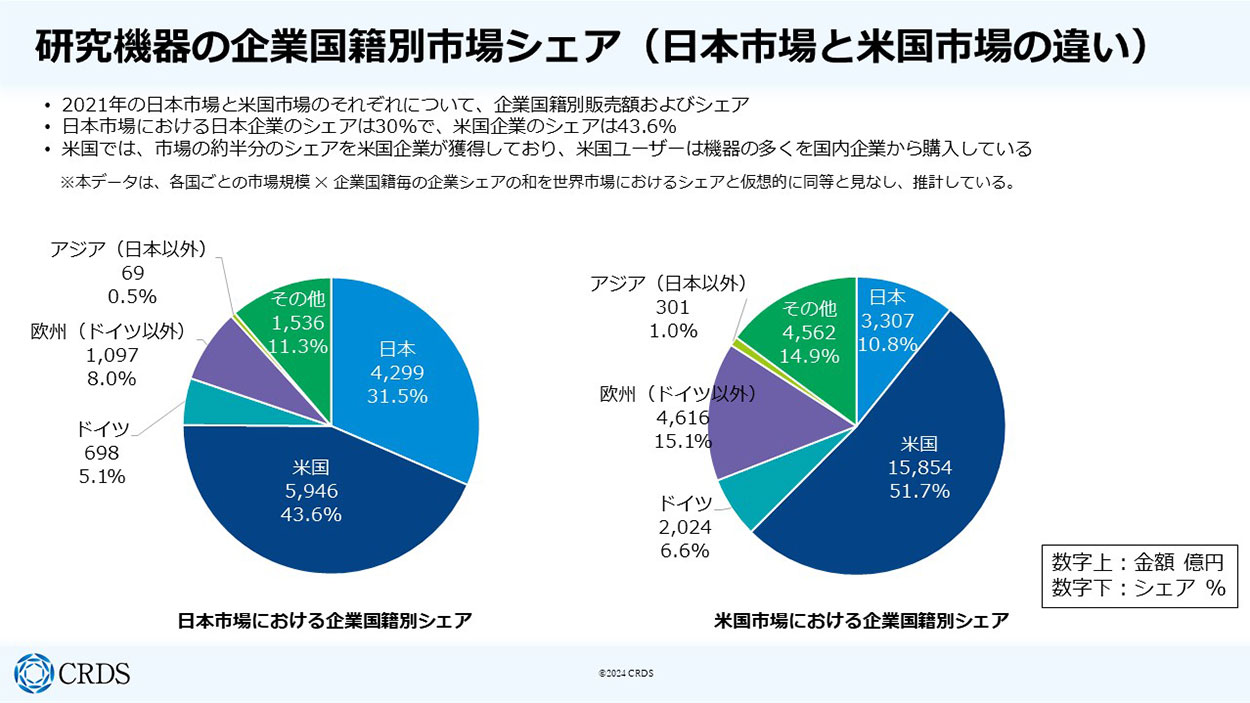

〜市場動向から⾒る国際競争の現状

「先端研究基盤・研究インフラのエコシステム形成へ向けた課題─開発・実装・利⽤成果創出の循環実現へ─」と題した話題提供の始めに、永野⽒は、科学技術イノベーションのエコシステムを⽇本としてどう形成していくべきかに問題意識を持っていると述べました。「イノベーションのエコシステムは、最終的には産業界が中⼼になっていくが、アカデミアを主体とする科学技術研究そのもののエコシステムがより良く機能することも⼤切なこと。これらが相互に重なりを持ち、エコシステム全体が循環しながら拡張・成⻑していくことが重要」だと⾔います。永野⽒は、問題意識の背景として⽇本の研究環境における海外製品への依存の⾼さを挙げ(図1)、特に計測・分析機器など先端分野ほど顕著であることを調査データに基づき説明しました(図2)。このことは、研究の国際競争での遅れや産業競争⼒の低下につながります。また、この現状を打開するための観点として、研究インフラそのものをいかに導⼊して使うかと、さらなる新しい研究インフラをどう⽣み出すかの2つを挙げながら、「これら両⽅を互いに関与を持たせて発展させていく必要がある」と考えています。 加えて、研究インフラを“ストック”と⾒なして、成⻑させていく施策が重要とし、欧州と⽶国を例にストックサイドの充実がフローの成果⽣産性に直結すると分析しました。

特に計測系装置の市場シェアに対して、「ここでわが国はどうしていくかの議論を真剣におこなって⼿を打つことが必要ではないか」と述べました。計測系装置の市場では、機器本体以外にメンテナンスや試薬も含めたアフターマーケットやサービスの割合が⾮常に⼤きく、2021年の市場規模・約3.6兆円のうち、その半分を超える57%を占めています。 この傾向は、ライフサイエンス関連装置で顕著です。

図1:研究機器の企業国籍別市場シェア(日本市場と⽶国市場の違い)

日本の機関での研究機器導入は、日本企業から約3割、海外企業から約7割。海外企業うち米国は4割強となっている。一方、米国の機関は、米国企業から5割以上の機器を導入している。

⽇本の機関での研究機器導⼊は、⽇本企業から約3割、海外企業から約7割。海外企業うち⽶国は4割強となっている。⼀⽅、⽶国の機関は、⽶国企業から5割以上の機器を導⼊している。

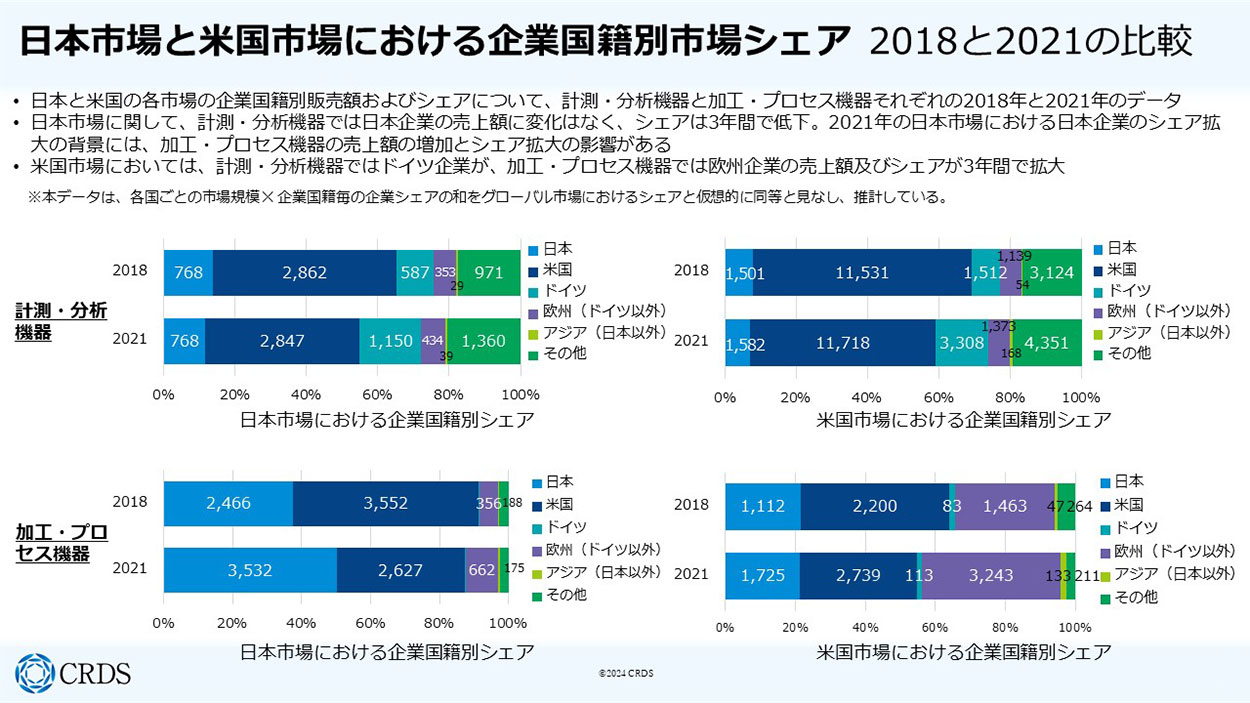

図2:計測・分析機器と加工・プロセス機器における、日本市場と米国市場における企業国籍別市場シェア

(2018年と2021年の比較)

研究インフラの市場そのものは世界的に成長を続けており、その使い方も広がっている。計測系は過去3年間でおよそ20%、加工系の機器類は40%以上の成長を遂げている。

研究インフラの市場そのものは世界的に成⻑を続けており、その使い⽅も広がっている。計測系は過去3年間でおよそ20%、加⼯系の機器類は40%以上の成⻑を遂げている。

国際競争が繰り広げられる研究インフラ市場を前に、⽇本が挑む道は?

〜機器開発の現状と抱える課題

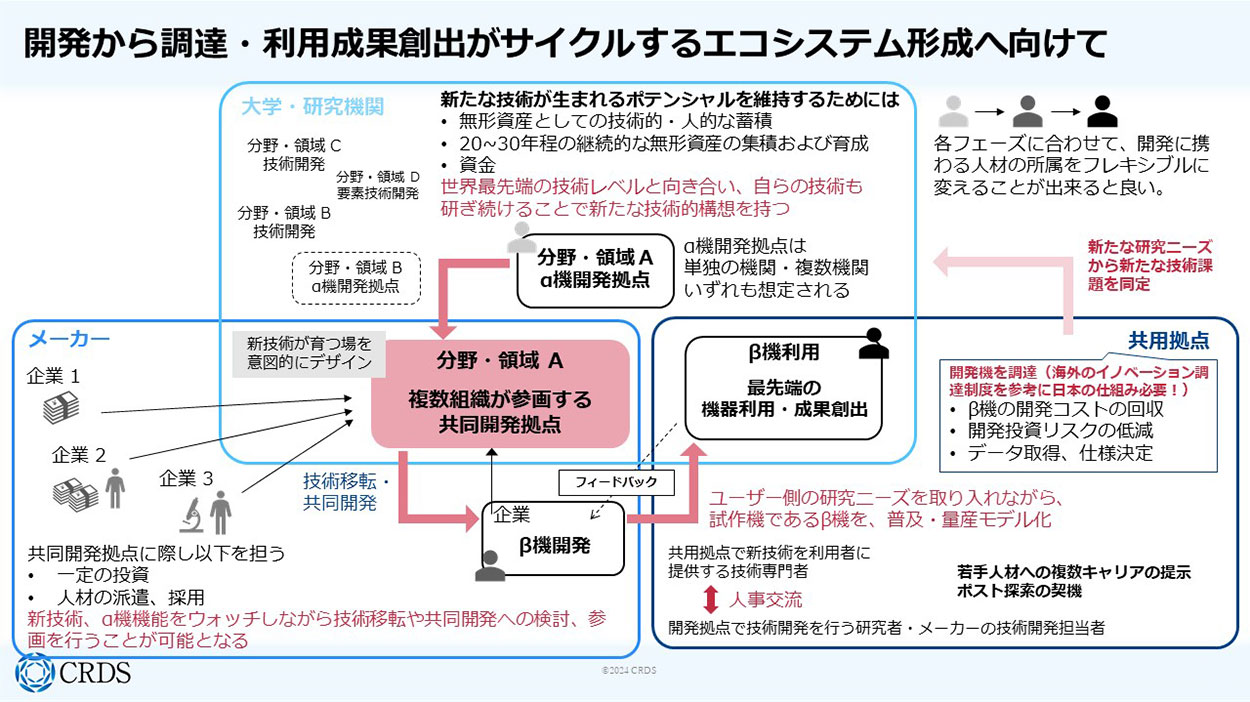

このような国際的な市場の動向を踏まえ、⽇本が直⾯する課題として、「(機器等を)開発しても導⼊していくプロセスがうまく進んでいない」ことが挙げられます。この点は、JSTが推進していた「先端計測分析技術・機器開発プログラム」が終了を迎える前に、⽂部科学省小委員会での総括でも指摘されており、永野⽒は、「現在の国内外環境や情勢の変化を踏まえて、共⽤の仕組みと開発の仕組みの全貌を描くことが重要だ」と強調しました。 これにより形成されるのが、“開発から調達・利⽤成果創出がサイクルするエコシステム”です。このエコシステムには、①⼤学や研究機関において新しいテクノロジーの芽が⽣み出される場を維持すること、②産業界あるいはスタートアップの機能も合わせて、それ(テクノロジーの芽)を具体的な形にしていくこと、③新しい装置等を使って新しい研究を開拓していくニーズを持った研究者が集まる“場”を設けることが重要だと永野⽒は⾔います。 ここに、⽇本が育ててきた共⽤のスキームが貢献しうるとし、「この3者の重なりをデザインし、循環させていく。循環するものは、新たな研究課題とその成果、知恵やスキル、ノウハウ、⼈材、そして資⾦。これらが⻑期で循環していく。それが研究インフラのエコシステムになる」と述べました(図3)。

図3:計測・分析機器と加⼯・プロセス機器における、⽇本市場と⽶国市場における企業国籍別市場シェア

(2018年と2021年の⽐較)

グローバルステージで輝くために、⽇本が学ぶべき成功事例と他国の政策的動向

成功事例も出始めています。東京⼤学が開発した原⼦分解能磁場フリー電⼦顕微鏡は、10年前の先端計測プログラムの成果を基に⽇本電⼦株式会社が製品化し、2024年11⽉から世界販売を開始しています。また、九州⼤学が開発した超臨界流体クロマトグラフシステムは株式会社島津製作所により製品化され、世界の研究機関や製薬企業への導⼊が進んでいます。

永野⽒は、成功例からの学びを活かすことの重要性を⽰唆し、「オンリーワンだからよいのではなく、技術としてナンバーワンであることは必要。しかし、ナンバーワンのテクノロジーであっても、利⽤上の付加価値や競争優位性を持ったものにしないと利⽤は広がらない」と⾔います。利⽤シーンとして、新しいサイエンスの未開拓領域に広がっていくもの、研究者がそこに踏み出していく際の武器になるようなものが重要と捉え、「サイエンスの地平を⾒ている利⽤研究者と、技術の芽を⽣み出す研究者・技術者、具現化していく企業とが⼿を携えて育てていく構造をデザインし、そのような仕組みを政策によって⽀援することが⼤事ではないか」と述べました。

国際的な政策動向にも注⽬しています。⽶国のNSFやNIH、ドイツのDFGは、研究機器の購⼊・調達、利⽤・共⽤、新規開発を組み合わせたステップアップ型のプログラムを展開しています。中国は2021年に更新した国家重点プロジェクトで、基礎研究環境と主要科学機器開発の「フルチェーン展開」を推進中です。「中国におけるプロジェクトの対象の⼀覧を⾒るとその広範な先端技術・装置群のカバレッジは脅威」と永野⽒は述べました。

また、欧州、韓国、⽶国では、イノベーションを促進するための⾼度な公共調達制度(イノベーション促進型公共調達)を整備。この主眼は、研究開発段階を含むイノベーションプロセスそのものを公共調達の対象とすることで、その成果を国としていち早く獲得することにあります。欧州圏ではHORIZON EUROPEの資⾦を活⽤可能としており、例えば電⼦顕微鏡開発とその調達など、対象となっているものが多数あると⾔います。「これにより政策需要として扱うことで、開発サイドにおける初期市場形成でのリスクを下げ、 かつアーリーユーザーを広げていく。⽶国のOTA制度や、欧州の制度に学んだ韓国は世界で最も先進的なイノベーション調達制度を持っている」とし、⽇本はそれらに学びながら検討する必要があると⾔い添えました。

最後に永野⽒は、研究インフラのエコシステム構築には戦略的マネジメントが不可⽋であると強調。「プラットフォームを介して⽣み出される価値を明確に定義し、利⽤者、技術者、提供者、産業界、⾏政を含めた関係者が協働してエコシステムを構築していく必要がある」とまとめました。

この発表を受けて、研究インフラを提供するアカデミア、ユーザー、機器メーカー、⾏政とさまざまな⽴場を経験してきたディスカッサントの熊本 明仁⽒は、「⽴場が変わっても向かうところは同じだと考えている。⽂部科学省では⽇本の研究基盤をどうすべきかを、審議会の議論を通じて本年7⽉頃に論点整理した。これまでの共⽤事業を踏まえて、その論点をさらに発展させて、具体化に向けて取り組んでいる」とコメントしました。

ディスカッション:開発から調達・利⽤成果創出がサイクルするエコシステム形成へ向けて共⽤システムと市場拡⼤の関係性