第43回SciREXセミナー「イノベーション・エコシステムの光と影」 共創の場としての

第43回SciREXセミナー「イノベーション・エコシステムの光と影」 共創の場としての

「イノベーション・エコシステム」を目ざして

~持続可能なコミュニティづくりに向けた各アクターの役割と

相互依存がもたらすリスク~

2023年1月31日、第43回SciREXセミナー「イノベーション・エコシステムの光と影」 をオンラインにて開催しました。「イノベーション・エコシステム」とは、イノベーションを担うアクター*1のコミュニティと、その活動に影響を及ぼす制度的環境要因の総体を捉えた概念です。そのようなコミュニティは、モノとモノ、モノとサービスなどの結合が進展することによって形成されます。

今回のセミナーでは、SciREX事業 共進化実現プログラムの第Iフェーズ「イノベーション・エコシステムの構成要件に関する調査・分析」の代表者である永田 晃也 氏から、先行研究や事例を元にイノベーション・エコシステムの理論的な概念と成立要件、現在の論点についてお話しいただきました。また後半では、ディスカッサントとして、産業連携や地域支援に行政側から携わってきた斉藤 卓也 氏と、ベンチャー・キャピタル(VC)の立場から九州地域の大学発ベンチャー支援に取り組む坂本 剛 氏が加わり、日本におけるイノベーション・エコシステム内に企業が生存していく上でのリスクと対策について、参加者からの質問を交えながら、より多角的な視点から議論しました。

*1コミュニティのアクターには、当該イノベーションのサプライチェーンを構成する企業、補完業者、中間財のユーザーが含まれ、コミュニティ外のアクターには、最終消費者、行政機関、大学・公的研究機関、VC、標準化団体などが含まれる。また、制度的環境要因には、知的財産制度、競争法、科学技術法制などの法制度の他、イノベーション・プロセスに影響を及ぼす社会的慣行、規範などが含まれる。

登壇者

スピーカー

九州大学 大学院経済学研究院 教授、九州大学 科学技術イノベーション政策教育研究センター(CSTIPS) センター長

永田 晃也(ながた あきや)

ディスカッサント

国立研究開発法人理化学研究所 経営企画部長

斉藤 卓也(さいとう たくや)

ディスカッサント

QBキャピタル合同会社 代表パートナー

坂本 剛(さかもと つよし)

モデレーター

政策研究大学院大学(GRIPS) 教授

隅藏 康一(すみくら こういち)

※所属は開催当時のものです

イノベーション・エコシステムの成り立ちから見る、イノベーションの成功要因

話題提供の冒頭に永田氏は、近著の『イノベーション・エコシステムの誕生―日本における発見と政策課題』を紹介しました。文部科学省の行政官と共に進めたSciREX事業 共進化実現プログラムでの研究成果をまとめたものです。この研究から見えてきた現状として、イノベーションは、環境要因を包摂する産業横断的なイノベーション・エコシステムの中でしか実現できなくなっており、企業はその生態系の一員として参加すると同時に自社だけではコントロールできないリスクを抱え込むようになったことを挙げました。

イノベーション・エコシステムを理解するには、Moore [1993] にはじまる「ビジネス・エコシステム」の概念がどのような背景のもとで登場したのかを踏まえ、エコシステムを構成する「環境」や「コミュニティ」などの意味を明らかにすることが重要です。永田氏はまず、先行研究をレビューし、整理しています。

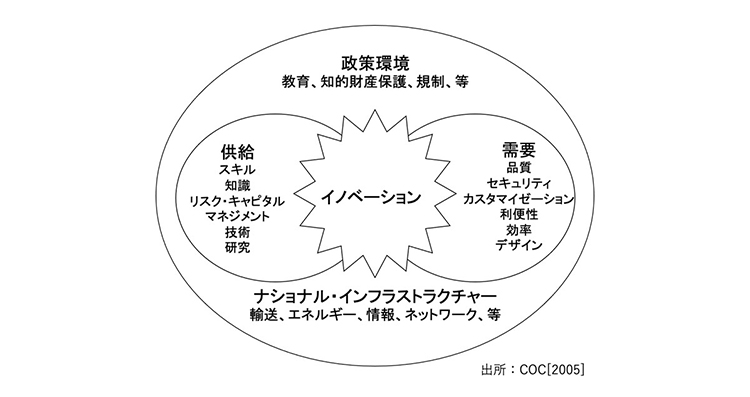

その概念が初めて政策のフレームワークに明示されたのは、2005年に米国競争力評議会(COC)が公表した「Innovate America」(通称:パルミサーノ・レポート)でした。同レポートでは、イノベーション・エコシステムの概念図(下図)を用いながら、イノベーションの需要要因と供給要因が結びつくことによるイノベーションの発生には、政策環境とナショナル・インフラストラクチャーが関与していることなどを説明しています。

「パルサミーノ・レポート」におけるイノベーション・エコシステムの概念図

その他の先行研究も踏まえ、永田氏はイノベーション・エコシステムを構成するコミュニティのメンバーは運命共同体的な相互依存関係を持っている点に着目しています。その上でイノベーション・エコシステムの概念定義には、生態学的なエコシステムの概念を踏まえ、環境要因とそれに影響を及ぼすアクターの存在を明示すること、アクター間の強い相互依存関係を明示することなどが必要だと指摘しました。

次に永田氏は、イノベーション・エコシステムの成長状態を捉えるためのフレームワークを整理し、シリコンバレーの事例を用いながら説明しました。イノベーション・エコシステムは4つに類型化(サイエンス駆動型、オープン・ユニバーシティ型、産業シーズ駆動型、事業創造プラットフォーム型)されること、シリコンバレーは4類型全てをその成長過程で重層的に形成してイノベーション・エコシステムとしての多様性を内部化させたことで、技術的な環境変化へ柔軟に対応できる唯一無二の地域的優位性を獲得したと分析しています。また、シリコンバレーの地域的優位性は、政府が計画的に構築した訳ではなく、大学、起業家、VCといったアクターによるコミュニティと政策の相互作用によって創発的に形成・発展した点が重要であるとし、この観点を政策側が認識した上で関与する必要があると見ています。永田氏は、コミュニティと政策との相互作用が萌芽的なイノベーション・エコシステムを形成している事例は日本国内でも見られるとも述べました。

イノベーションの行方を左右するのは、エコシステムに欠かせない共存関係とリスク

話題提供の後半では、「コーイノベーション・リスク」「アダプションチェーン・リスク」に触れました。いずれもAdner[2012]が指摘するイノベーション・エコシステムに参画することに伴うリスクです。前者は、イノベーションの成功がパートナー企業に依存することに伴うもので、例えば、イノベーションの実現は、企業が提供する製品やサービスの価値を顧客のもとで発現するために必要な補完財(さまざまな性能や機能、部品)を提供する業者(以下、「補完業者」という)の開発力等に依存するというリスクです。後者は、製品やサービスの提供者(企業)と消費者(エンドユーザー)とをつなげるアクター(卸売業者や小売業者など)に受け入れられる価値や条件を用意しなければならないというリスクです。

Adnerは、コーイノベーション・リスクを縮小する方策として、自社のイノベーションを強化するよりも成功確率が低い補完業者のイノベーションを強化する資源投資などを挙げています。アダプションチェーン・リスクへの対策で推奨しているのは、それぞれのアクターにとっての価値がプラスになるように価値を再配分する方法です。永田氏は、電気自動車の普及に挑んだ米国のベンチャー企業・ベタープレイス社の事例を取り上げ、アダプション・チェーン全体にわたる政策的支援が必要だったのではないかと述べました。

一方で、政策が関与することのリスクについても触れ、日本政府によるイノベーション・エコシステム関連事業はコミュニティの立ち上げを支援することに主眼が置かれているが、政策に求められる役割は、コミュニティが持続可能な環境を作ることであり、コミュニティを構成する全てのアクターとエンドユーザーに利益をもたらす政策支援の伴走がエコシステム成立後の持続可能性を左右すると指摘し、話題提供を終えました。

ディスカッション:

今、日本のイノベーション・エコシステムの

進展に何が必要か?